|

|

都筑区荏田東にある秋山木工の代表・秋山利輝(71歳)さんを訪問してきた。「木工職人を育てている素晴らしい人がいます。紹介しますよ」と、2年以上前に言われたが、きっかけがないまま今日になってしまった。 都筑区荏田東にある秋山木工の代表・秋山利輝(71歳)さんを訪問してきた。「木工職人を育てている素晴らしい人がいます。紹介しますよ」と、2年以上前に言われたが、きっかけがないまま今日になってしまった。訪問の時間を決める時に「何時でもいいですよ。どうせ朝6時には会社に来てますから」と、おっしゃったが、朝6時が大げさでないことは、話している中に分かってきた。 実際には10時から12時までのインタビューだったが、その間、何度も電話がかかってくる。そのなかには、有名出版社の取材依頼の電話もあった。この日の午後にも取材が入っているという話だった。 全国のメディアから注目されている秋山さんを、私は知らなかった。「こんなに有名な方なのに、ごめんなさい。区民レポーターとして失格ですね」と謝りながら、話を聞いてきた。

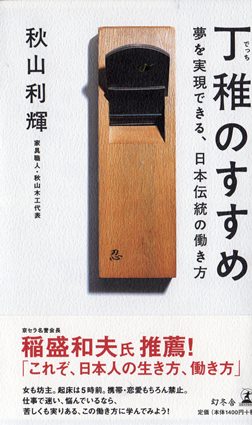

登場したメディアは、テレビでは「ガイアの夜明け」「たけしのニッポンのミカタ」「和風総本家」「にっぽんの現場」などなど看板番組ばかりである。新聞、雑誌、ラジオもここでは揚げきれない。だから都筑区のみなさんも、とうにご存知かもしれない。 登場したメディアは、テレビでは「ガイアの夜明け」「たけしのニッポンのミカタ」「和風総本家」「にっぽんの現場」などなど看板番組ばかりである。新聞、雑誌、ラジオもここでは揚げきれない。だから都筑区のみなさんも、とうにご存知かもしれない。どうしてこれだけ注目されるのかといえば、ひとえに秋山木工のユニークさだと思う。 「本を読んでくれれば、ほとんど分かるんですけどね」と言いながら2冊の著作本を見せてくれた。1冊は「丁稚のすすめ」(2009年発行 幻冬舎)、もう1冊は「一流を育てる−秋山木工の職人心得−」(2013年発行 現代書林) 2冊とも京セラの名誉会長・稲盛和夫氏が、推薦文を書いている。 「稲盛さんが推薦文を書くことは珍しいことなんですよ」 「盛和塾にも参加しているんですね。以前、盛和塾に入っている経営者のイシイ精機を訪問をしたことがあります。京セラにもお邪魔したので、稲盛イズムは聞いていますよ」 秋山さんのサイン入「丁稚のすすめ」(左)を買い求めたが、発行から4年の2013年で、すでに10刷である。 丁稚になったばかりの人、職人さん数人とも話してきた。そのうえでこの本を読むと「フムフムこの通りだわ」の言葉が、つい口から出てしまう。

秋山さんが生まれたのは奈良県の明日香村。家系図によると、初代利助氏は江戸時代の1793年生まれ。代々「利」の名前がついている。 秋山さんが生まれたのは奈良県の明日香村。家系図によると、初代利助氏は江戸時代の1793年生まれ。代々「利」の名前がついている。和紙に書いた家系図が、さっと出てくることからみても、ご先祖さまや家族を大事になさっていることが察しられる。ちなみに、秋山家は12人が同じ家に住んでいる。秋山さん夫婦、2人の娘さん夫婦、それに孫たち。前回の栗原さんの4世代同居にも驚いたが、12人同居にも驚いた。 小中学生のころから工作が得意だったので、家具職人を目指して大坂で丁稚修業を始めた。2度目の転職で東京へ。会社、桑沢デザイン学校の生徒、アルバイトをかけもちする忙しい日々。こんな三重生活の後、三越デパートの家具部門に3度目の転職をした。 1971年には、三越を辞めた3人が独立。川崎市鷺沼に注文家具を作る家具メーカーの秋山木工所を設立した。秋山さんは27歳にして一国一城の主になった。 鷺沼から都筑区に移ってきたのは1998年。「どうして都筑に?」 「いやあご縁ですね。従業員も増えてきましたし、木工の作業所は広いスペースが必要です。ここはニュータウンの調整地域で、広い土地がありましたから」 今は、宮内庁、国会議事堂、大手デパート、高級ホテル、ゴルフ場、美術館、ブランド店などから注文を受けるまでに発展した。

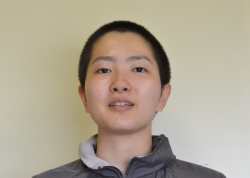

秋山さんは電話で中断する時に、「自己紹介しなさい」と、若い女性を呼び入れた。 秋山さんは電話で中断する時に、「自己紹介しなさい」と、若い女性を呼び入れた。わずか数分間の自己紹介だったが、この河原久美子さん(左)が、今年の4月に秋山学校に入ったこと、出身地・出雲の松江高専をやめてきたこと、年齢、家族構成、木工職人を目指した理由を、一瞬にして理解できた。今でも彼女の家族構成を覚えているほど、見事な自己紹介だった。 こんなに要領よく自分を紹介出来る人に今まで会った事がない。あとで読んだ「丁稚のすすめ」によると、入社後1週間で、徹底的に訓練するのだという。 「この子、女の子ですよ」 「可愛らしいから分かりますよ。女性も丸坊主になる決まりなんですね」 「丸坊主になるのは、30年以上続いている秋山木工の儀式なんです。4年間は寮に住み込まねばなりません。携帯電話も親との面会も恋愛も禁止。携帯電話の代わりに、手紙はどんどん書かせますよ。休みは盆と正月だけです。もちろん木工の技術は教えますが、それ以外に食事のし方、手紙の書き方、人との話し方など徹底的に教育しています」 「一昔前の日本には、丁稚で雇って一人前の職人にする徒弟制度がありましたが、そのようなものですね」 「そうです。実は僕も徒弟制度で一人前になれたので、拘っているわけです。生半可な気持ちでは今の子は丁稚をまっとうできません。その覚悟をさせるための一歩が、てるてる坊主なんです」  「4年間の下積み時代が終えて試験に合格すると、1人前の職人です。職人の4年間はグループ会社などで仕事をします。でもその後の進路は、独立するか、他の会社に移るか、海外で活動するか、本人に選択させています。ここには、8年間しかいられません。1人前になったらクビです。私の使命は、どこにいっても通用する職人を育てることなんです。」 「4年間の下積み時代が終えて試験に合格すると、1人前の職人です。職人の4年間はグループ会社などで仕事をします。でもその後の進路は、独立するか、他の会社に移るか、海外で活動するか、本人に選択させています。ここには、8年間しかいられません。1人前になったらクビです。私の使命は、どこにいっても通用する職人を育てることなんです。」左写真は、丁稚を経て職人になった森さんが作業をしているところ。もちろん丸坊主ではない。この時は、なにごとか代表に注意されていた。 「代表は怖くないですか」と秋山さんがいないときに聞いたところ「いえ〜、とっても温かい方です。私のことを本当に考えてくれるから、注意してくださるんです」の答えが返ってきた。

寮に入っている丁稚の一日は、マラソンから始まる。朝6時から町内を1周(約1900メートル)して15分ほど走る(左)。寮生ばかりでなく、社長も毎朝走っている。 寮に入っている丁稚の一日は、マラソンから始まる。朝6時から町内を1周(約1900メートル)して15分ほど走る(左)。寮生ばかりでなく、社長も毎朝走っている。「健康診断の数値もよくなりましたし、丁稚との一体感が得られるのも大きな収穫です」と秋山さん。 寮生の食事は、1年目の丁稚が作っている。マラソンから帰ったらすぐ食べられるように、朝食係は毎朝4時半に起きて準備しなければならない。秋山学校に入るまでは包丁を握ったことのない人がほとんどだ。彼らに、野菜の切り方、ご飯の炊き方、味噌汁の作り方を教えるのは兄弟子の役目である。  そして寮生全員が揃っての朝食。丁稚1年生は、食器を上手に並べるのさえ、時間がかかったが、次第に手際がよくなってくるそうだ。社長も自宅ではなく、ここで丁稚たちと一緒に食卓を囲む。 そして寮生全員が揃っての朝食。丁稚1年生は、食器を上手に並べるのさえ、時間がかかったが、次第に手際がよくなってくるそうだ。社長も自宅ではなく、ここで丁稚たちと一緒に食卓を囲む。自己紹介をしてくれた河原久美子さんに「毎日4時半に起きてのご飯づくり、つらくないですか」と聞いてみた。 「そうですね。睡眠時間が少ないので最初は眠たかったですが、今は慣れました」と晴れやかな笑顔を見せた。 マラソン、朝食の後は、朝食の片づけと事務所まわりの道路の掃除をする。これらすべてに、社長も参加している。丁稚と長い時間を過ごすことで、ひとりひとりの長所や短所を見極めて、1人前の職人に育てようという意気込みと優しさが伝わってくる。 秋山さんと同年齢の方のほとんどは、定年退職して悠々自適の生活を送っている。なのに、こういう方もいらっしゃることに心底驚いた。

数か所に分かれている木工の現場を見せてもらった(下)。ミリ単位の設計図を見ながら、職人たちが家具作りに取り組んでいた。真剣な目が印象に残る。写真を見て分かるように、職人は黒いシャツを、丁稚は「木の道」と書かれたグレーのウェアを着ている。

秋山木工の丁稚や職員の技能の優秀さを世に示したのが、技能五輪全国大会「家具部門」での金銀銅独り占めだ。 技能五輪は、中央職業能力開発協会がモノづくりを強化するために、1963年から開催している。40の分野(家具・電工・メカトロニクス・機械組立・ウェブデザイン・造園・洋裁・和裁・理容・配管・タイルなど)で、日本一が選ばれる。このタイトルを取れば、その後のキャリアにも有利になるので、技能者はだれでも目標にするそうだ。  去年2013年11月に行われた技能五輪の家具部門は、与えられた製図どおりの家具を作るというものだった。この大会で、秋山木工の出場者5人全員が金賞・銀賞・銅賞や敢闘賞を受賞した。これまでにも受賞者をたくさん出しているが、全員入賞は初めての快挙。 去年2013年11月に行われた技能五輪の家具部門は、与えられた製図どおりの家具を作るというものだった。この大会で、秋山木工の出場者5人全員が金賞・銀賞・銅賞や敢闘賞を受賞した。これまでにも受賞者をたくさん出しているが、全員入賞は初めての快挙。写真は、左から敢闘賞の西山悠平さん、銀賞の清水歓太さん、金賞の杉幸治さん、秋山代表、銅賞の伊藤奨さん、敢闘賞の平堀拓磨さん。 技術ばかりか人間性も育てたいという秋山代表の信念が、全員入賞という快挙に結びついたような気がする。丁稚という独特の研修制度のもとで、優秀な技能者が生まれたことになる。 宮内庁、国会議事堂、高級ホテル、美術館、ブランド店など一流どころから注文が入る理由が納得できる訪問になった。 (2014年5月と6月訪問 HARUKO記) |