|

|

港北区新横浜2丁目。新横浜駅から徒歩6分の「トラック総合会館(左)」の中にある。スケートセンターに隣接する7階建てのビルだ。 神奈川県トラック協会は、横浜北・川崎・鶴見・横浜中・横浜南・横須賀三浦・湘南・平塚・秦野伊勢原・小田原・相模と、11の地区支部に分かれている。都筑区の会員が属しているのは、横浜北地区支部第3分会。 訪問する前は、トラック協会が何をしているのか、まったく分からなかった。トラックのメーカーは日野・いすゞ・三菱ふそう・UDトラックス(旧日産ディーゼル)などいくつか知っているが、どうも、メーカーの集まりではなさそうだ。 高橋さんは、その疑問にていねいに答えてくれた。

全国的な組織である全日本トラック協会は、トラック輸送にたずさわっている業者、分かりやすくいうと緑ナンバートラック業者の集まりである。神奈川県トラック協会の創立は昭和44(1969)年。昭和44年といえば、高度成長が始まり、高速道路の整備が進みトラックの台数も飛躍的に伸びた頃だ。 こういう時代のニーズにあわせて設立された協会で、神奈川県だけで2372社が加入。都筑区では、70社が会員になっている。 「規制緩和で運送業への参入が容易になった反面、過当競争になりました。景気低迷も長引き、経営はたいへん厳しいです。物流の品質や安全を守るためには、適度な規模と適正運賃の収受が必要なんですが」と高橋さんは語った。 規制緩和は、私たち利用者には利益がありそうな気がしていたが、安全面からいうと、そう単純な話でもないことが分かった。神奈川県トラック協会は「安心と信頼の緑ナンバートラック」をキャッチフレーズにしているが、キャッチフレーズを守る陰には、業者の計り知れない努力がある。 トラック協会の運営は「運輸事業振興助成交付金」が使われていて、軽油の暫定税の一部が財源となっている。ちなみに、トラックの主な燃料である軽油には、1リットル当たり基本税15円、暫定税17円10銭の税金がかかっている。

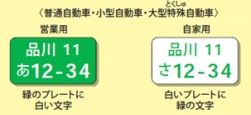

日本のトラック車両数はおよそ810万両(平成20年度)。そのうち白ナンバーは82.8%で、緑ナンバーは17.2%にすぎない。  営業用と自家用の区別は、ナンバープレート(左)を見ればすぐわかる。緑のプレートに白い文字が緑ナンバー、白いプレートに緑の文字が白ナンバーだ。 営業用と自家用の区別は、ナンバープレート(左)を見ればすぐわかる。緑のプレートに白い文字が緑ナンバー、白いプレートに緑の文字が白ナンバーだ。宅配便などはずべて緑ナンバーだから、緑ナンバーの方が断然多いだろうと思っていたが、意外にも自分の会社の荷物だけを運んでいる自家用トラックの台数が多い。 でも輸送トン数でくらべると、数字は逆転する。営業用が59.5%、自家用は40.5%。大会社の製品は、すべて自家用トラックで運んでいると思いがちだが、効率面などから業者に委託する会社が年々増え、緑ナンバーの割合が多くなっている。 ちなみに、緑ナンバーの平仮名は「あいうえかきくけこを」、自家用は「さすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆらりるろ」レンタカーが「われ」。なぜか「お・し・へ」は使われてない。ナンバープレートをしげしげと見ることもなかったが、渋滞にはまった時などに観察すると面白いかもしれない。

物流は包装・輸送・保管・荷役などすべてを含んだことばで、輸送だけではない。 物流の主流を占めるのがトラック。輸送トン数にすると、91.7%をトラックが担っている(左)。8.3%が海運・鉄道・航空である。船や飛行機や鉄道で運ばれた荷物も、最終目的地まではトラックを使って運んでいる。 こう考えると、もし日本にトラックがなくなったら、快適な生活が失われることは間違いない。トラック協会のポスター(左下)に「トラックは生活(くらし)と経済のライフライン」と印字されているが、まさにその通りだと思う。 今は、コンビニなどに代表されるように、Just in Timeが求められる。トラックは24時間動かざるを得ない。しかもトラック業者には、付加サービスが求められる時代になった。たとえば、荷物の積み卸しだけではなく、電気製品を例にとると、設置して可動するまでをドライバーが受け持つことが多い。  トラックが便利な輸送手段だということは分かったが、はたして環境にはどうなのだろう。大型トラックには、排ガスをまき散らして、空気を汚染しているようなイメージがある。 トラックが便利な輸送手段だということは分かったが、はたして環境にはどうなのだろう。大型トラックには、排ガスをまき散らして、空気を汚染しているようなイメージがある。しかし、トラックが使っているディーゼルの方が、乗用車が使っているガソリンよりも、二酸化炭素の排出量が少ないそうだ。しかも、トラック協会は、エコドライブの講習会を開いたり、駐停車のときにエンジンを止める運動を促進するなど、環境問題には真剣に取り組んでいる。 「国や自治体が排気ガス規制強化をしたときには、排ガス低減装置をつけたり、トラックを買い換えるなどで対応してきました。トラック協会も、補助金も出すなど協力しました。首都圏の空気はきれいになったと、石原都知事や自治体に感謝されています」と、高橋さんは少し嬉しそうに話した。 「環境に良いといわれる電気トラックが出てくる可能性はありますか」と聞いてみた。「いやあ、電気トラックが普及するのは、まだまだ先の話だと思います。でも、小型・中型トラックでは天然ガスを燃料にする車輌や、ハイブリッド車がすでに活躍していますよ」。

左写真は、果物や野菜の販売。安いのであっという間に売り切れてしまう。生鮮食品が手元に届くために、トラックはなくてはならないライフラインだとアピールする目的もあるという。 ほかにも「トラッくん風船」や「チョロQ」など子供グッズを販売していた。パンフレットなどを渡して緑ナンバートラックをさりげなくPR。グッズや野菜の収益は、地元の福祉団体に寄付している。 子ども達に実際にトラックの運転席に座ってもらい、ドライバーの視界がいかに限られているか、実感させる。 あらかじめ設置した自転車や人形がまったく見えないことにびっくりする子どもが多い。保護者までもが驚きの声をあげるそうだ。 トラックは、あまりにも私たちの生活に溶け込んでいるので、トラック輸送の役割を忘れかけていた。今回の訪問で、改めて物流でのトラックの重要性を認識した。(2010年12月訪問 HARUKO記)

|