|

|

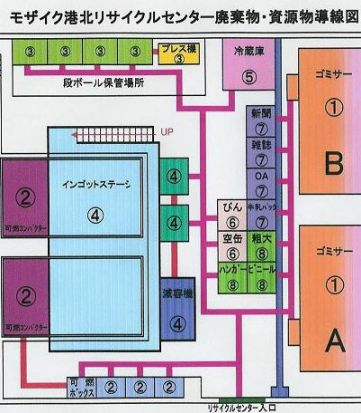

今回は、モザイクモール港北や阪急百貨店の「館(やかた)」を統括している「阪急ショッピングセンター開発」を、リポーター5名で訪問してきた。所在地は、都筑区中川中央1丁目。 ショッピングセンターの「従業員通用口」の扉を開けるや、表と違う裏の顔になる。「買い物ではなく取材に来たのだ」と、気持ちを 1階のインフォメーションで迎えてくれた高桐さん以外に、事務所には、館の施設管理をしている吉田さん、「横浜環境保全株式会社」の霧生さんの3人が、待っていてくださった。 ニュータウンに相応しい「館」のランドマークを、何にしようか。さまざまな案の中から観覧車に決まった。大阪・梅田のビルにビルトインの観覧車があり、特許をとっていたので、やりやすかったこともある。四角い建物に丸い観覧車は、デザイン的にも心地よく、かつ雄大だ。観覧車のスピードは、人間の生理のリズムに合った乗り物でもある。  2月2週目の火曜日は、設備点検のための、年に1度の全館定休日。観覧車も止まり、ネオンも灯らない。 2月2週目の火曜日は、設備点検のための、年に1度の全館定休日。観覧車も止まり、ネオンも灯らない。「ネオンがついてないと、『どうかしたんですか』と何件も、問い合わせがあるんですよ」と、高桐さんはおっしゃっていた。区民の関心が高い証だ。 ネオンの色は、季節によって異なる。全館定休日(2月2週目の火曜)を境にして、オレンジ色(左上)は、緑色(右上)になる。緑色がオレンジ色に変わるのは、9月1日。 最高地点は海抜約100㍍。晴れた日には、富士山や「みなとみらい」も遠望できるので、「ウワーよく見える!」「絶景だね」のせりふが、思わず口から出る。都筑区の小学生は、社会科見学で訪れるという。区内の学校の社会科見学は、無料にしている。 無料サービスと言えば、8月8日から15日に浴衣で訪れた人には、同伴者も含め無料で乗ることができる。ハロウィンの日に仮装してきた場合も無料になる。こうしたお得情報は、モザイクモール港北のHPに載っているので、こまめにチェックしたらとうだろうか。 2つ目の「お宝」は、ゴミ処理の施設。他のデパートや事業所が、見学に来るほどのリサイクルセンターである。ゴミ処理については、「横浜環境保全株式会社」の霧生さんが説明してくださった。4月ら横浜市の家庭ゴミも分別収集しているが、ここでは、5年半前のオープン時から、分別を徹底した。当初は、テナントの店長が悲鳴をあげたが、今ではスムーズに行われている。  左は、地下1階にあるリサイクルセンターを図式化したもの。10万㎡もある「館」のゴミ処理施設にしては狭い。職員も2人しかいない。 左は、地下1階にあるリサイクルセンターを図式化したもの。10万㎡もある「館」のゴミ処理施設にしては狭い。職員も2人しかいない。「少ない面積、少ない人数で効率を上げる方法を、1年も前から研究したんですよ」の、高桐さんと霧生さんの説明に、感嘆してしまった。 使っている機械も最新型だ。いちばん驚いたのは、ゴミサー(右)と呼ばれる生ゴミ消滅器である。 生ゴミをゴミサーに入れて、分解させると、水と炭酸ガスに変化する。 こうして、ゴミが消えてしまう!!化学式を思い起こせば納得するが、最新の機械に触れるチャンスがない主婦レポーターには、新鮮な驚きだった。 例をあげると、発砲スチロールの箱は、インゴットステージという機械(右)で熔解し、インゴット(かたまり)にする(左)。その形で中国に運ばれて、テープやプラスチックの玩具に生まれ変わる。 同じように見えるプラスチックだが、性質の異なるプラスチックは40種もあり、そのうち半分の20種は、リサイクルに向かないという。家庭ゴミを分別している私たちにも、参考になる見学だった。 3つ目の「お宝」は、館内にある井戸。平成15年3月に完成したばかりで、人目に触れない場所にあるので、ご存知の方は少ないと思う。吉田さんが、井戸施設を案内してくださったが、「写真お断り」なので、残念ながら、お見せすることはできない。 井戸水10に対して、水道水3の割合で、ブレンドしている。館内で使っている水は、井戸水がおよそ77%含まれていることになる。井戸は良いことずくめだ。水道料金が減ることはもちろん、渇水で水不足になっても困ることはない。災害時には、一部地域住民に飲料水を提供できるかもしれない。 下は、深井戸システムを図式化したものの一部。ご覧のように、地下183㍍の深さから汲み上げた地下水は、濾過器を通したあとに、塩素で殺菌するので、水道法や食品衛生法に適したものになっている。受水槽には、PHや塩素の数字が示され、適正な値になっているか、チェックできる体制だ。そのうえで、横浜市の水道とブレンドする。 井戸水で地盤沈下する話をよく聞くが、ここの井戸は、地下183㍍の岩盤下の被圧帯水層から汲み上げているので、沈下の心配はないという。良いことずくめの井戸に、レポーター一同、目からウロコの思いだった。   2時間余の訪問で、阪急がこの緑豊かな地に進出するあたってのコンセプトが痛いほど伝わってきた。商業施設は自然を破壊する場合が多いが、最小限にくい止める方法を、長いこと模索したという。館内に水の流れを作り、植物を植えたのもそのためだ。ゴミのリサイクル、井戸も同様である。 2時間余の訪問で、阪急がこの緑豊かな地に進出するあたってのコンセプトが痛いほど伝わってきた。商業施設は自然を破壊する場合が多いが、最小限にくい止める方法を、長いこと模索したという。館内に水の流れを作り、植物を植えたのもそのためだ。ゴミのリサイクル、井戸も同様である。最後に由緒あるタイルをお見せして、レポートを終わりにする。左は、ショッピングセンターの正面入口。地面に敷き詰められているタイルは、ビル建設の時に掘った土で作ったという。数10年前は、山野にすぎなかった地に、洒落たビルが建った。それを思い起こす唯一のよすがかもしれない。ここを通るときは、ちょっと足を止めていただきたい。 (2005年7月見学 レポーター HARUKO) |